Juan de Dios Ramírez-Heredia[1]

Me imagino cuál puede ser la primera reacción de alguno de los amables lectores que con tan buena consideración leen mis comentarios.

―Está usted equivocado, Juan de Dios. En España no hay personas cuya falta de recursos nos les deje otra salida que la de salir a las calles a pedir. Los que mendigan en nuestras ciudades lo hacen porque pertenecen a mafias, la mayoría de ellas extranjeras, que los traen a España y les obligan a mendigar. En España solo mendigan los vagos, porque aquí hay trabajo para todo el mundo. ¿por qué, si no, abundan los extranjeros en las labores del campo almeriense donde se producen los mejores productos agrarios hortofrutícolas; o las mujeres temporeras marroquíes que en Huelva cuidan y recolectan las mejores fresas que se producen en el continente? ¿No ve usted que los obreros de la construcción son en un altísimo porcentaje extranjeros?…

Y así podríamos continuar desgranando un rosario de recriminaciones cuya réplica ocuparía un espacio muchísimo mayor del que ofrece un sencillo comentario periodístico como éste. No obstante quisiera romper una lanza en la justificación de quienes, por las razones que sea, se ven abocados a extender su mano pidiéndonos unas monedas.

¡Claro que los pobres existen!

Son una realidad y con ellos convivimos todos los días. Negar su existencia sería caer en el absurdo. Incluso los creyentes deben darle otra dimensión a esa realidad si se tiene en cuenta la afirmación de Jesucristo recogida por los evangelistas Mateo, Lucas y Juan: “A los pobres siempre los tendrán con ustedes”.

Pero, sin necesidad de recurrir a la fe, los avances de la moderna sociología nos ofrecen datos concluyentes que pueden sorprender. A mí mismo, que convivo y conozco muy bien un segmento de la sociedad donde la pobreza, la marginación y el racismo son más sangrantes, me sorprende leer que en España diez millones doscientas mil personas tienen una renta que les sitúan por debajo del umbral de la pobreza, lo que nos coloca en el tercer país europeo en desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria y empatado con Lituania. Cuesta trabajo de creer, ¿verdad? Pues son datos publicados por Oxfam Intermón a finales del mes pasado.

Me une una entrañable amistad con Carlos Susías, quien es el presidente de EAPN España, organización que celebró hace unos meses el quince aniversario de su fundación, y sé muy bien hasta qué punto están comprometidos con que la voz de las personas más empobrecidas llegue a toda la sociedad. Acaban de publicar “El Estado de la Pobreza. España 2017. VII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión” lo que los lleva a afirmar que el Informe ofrece unas cifras tristes y demoledoras: “Si alguna vez tuvimos la ilusión de ser una sociedad de ‘clase media’, donde la mayoría vivía con cierta holgura, podemos olvidarnos porque la radiografía que arroja el informe está muy alejada de ello. Sólo en España 12,9 millones personas (27,9 % de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social”.

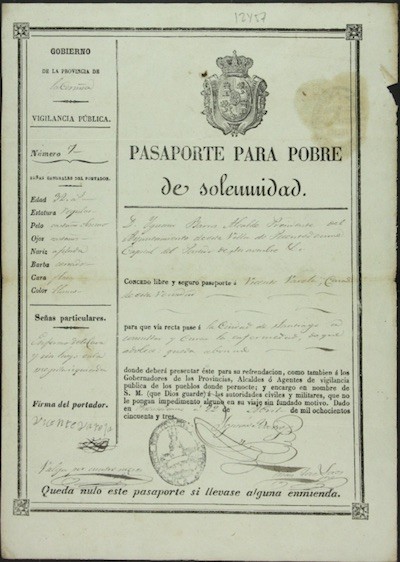

Pobre de solemnidad

Seguro que usted, si no es provocadoramente joven, ha oído alguna vez esa definición. Ser “pobre de solemnidad” era una triste categoría que se popularizó a mediados del siglo XIX para distinguir a quienes por ser tan extraordinariamente pobres eran acreedores de los beneficios procesales de la pobreza. Fue en su origen un término de Derecho que aparece por primera vez en el Catastro del Marqués de la Ensenada ―terrible gobernante perseguidor de los gitanos a quienes quiso exterminar durante su mandato a las órdenes de Fernando VI― que se elaboró en 1756. Ser “pobre de solemnidad” era un título otorgado por las autoridades, lo que te acreditaba como ser más pobre que un simple pobre.

Yo recuerdo que el título de “pobre de solemnidad” lo tenía mi pobre madre en su etapa de viuda en forma de “Carné de Beneficencia”. Con ese carné podíamos conseguir algunos alimentos y medicinas gratis, así como ser visitados por don Francisco, el médico municipal de Puerto Real.

Cómo se accede a la categoría de ser más que pobre, pobrísimo

El Instituto Nacional de Estadística es el que más sabe de estas cosas. Es ahí donde el concepto de riesgo de pobreza o exclusión social se elabora mediante la incorporación de unos indicadores ―que no expongo por no dar la lata con conceptos enrevesados― para definir al grupo de personas (ERPE) que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Pues bien, el indicador ERPE dice que aproximadamente el 6,4 % de la población española, ―más de 2,9 millones de personas―, viven en pobreza severa (hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 342 euros al mes). Y el 2,1 % de nuestros conciudadanos (1 025 736 personas) sufre los tres factores del indicador ERPE: miseria absoluta, pues estos no llegan a los 342 euros al mes, por lo que malviven en la peor situación económica y social posible.

La evolución de la mendicidad en España

Quienes nacimos unos años después de la Guerra Civil española, en aquellos años de plomo, venganzas y lágrimas amargas provocadas por los ajustes de cuentas de los vencedores, padecimos los años durísimos de escasez por la que atraviesan todos los países tras una guerra fratricida en la que desaparecen no solo las personas sino también los bienes y las fábricas que los producen. Mi infancia, como la de tantos otros jóvenes, estuvo marcada por la pobreza extrema, lo que no me impide reconocer que haber ejercido la mendicidad, llamando a las puertas de familias conocidas o de la sacristía de la parroquia, era la única salida que nos quedaba para no morir de hambre. Fueron los años de las Cartillas de Racionamiento.

El 14 de mayo de 1939, inmediatamente después de haber ganado Franco la Guerra, se instituyó en toda España la Cartilla de Racionamiento familiar, que regulaba la entrega limitada de los productos alimenticios y otros bienes de primera necesidad. Ese documento, del que yo conservo un lejano recuerdo, duró hasta principios de los años cincuenta. Fue entonces cuando los americanos nos ayudaron trayéndonos el Plan Marshall cargado de leche en polvo, queso americano amarillo y mantequilla.

Lo cierto es que durante una etapa del franquismo ya consolidado, la presencia de mendigos en nuestras calles no era en absoluto alarmante y ni siquiera numerosa. Los extranjeros que visitaban España eran turistas que venían con dinero en busca de nuestro sol, nuestras playas y nuestro flamenco. Sin embargo, en las postrimerías de la dictadura, cuando España se había abierto de forma plena al exterior, la economía española sufrió las consecuencias de las crisis internacionales de 1971, 1973 y 1979 a causa de la caída del “patrón oro” en los EE. UU., la crisis del petróleo y la revolución iraní. Esto hizo que una ola de mendigos, nacionales y extranjeros, circularan por casi todo el territorio nacional.

Los gitanos pedigüeños

Durante los años en que fui representante del Gobierno español en el Observatorio contra el Racismo en Bruselas, una amiga mía, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, se complacía en decirme que yo tenía la suerte de pertenecer a una “minoría visible”. Algún día explicaré por qué me lo decía.

Esa visibilidad traía como consecuencia que, a quienes se veía pedir por las calles de Madrid, era casi exclusivamente a los gitanos. Y no era verdad. Un día, Cruz Roja Española hizo un estudio sobre la identidad de los mendigos madrileños y resultó que gitanos eran solo el 17 por ciento. El 83 % restante eran personas no gitanas (gadchés), pero, sin embargos solo se nos veía a nosotros. No sé en qué proporción hoy son miembros de nuestra comunidad los que practican la mendicidad en España. Supongo que más que en ninguna otra época, aunque quienes integran mayoritariamente esos grupos son gitanos centroeuropeos. Ellos son, sin ningún género de dudas, una minoría visible.

Me ocurrió el otro día en el metro de Barcelona

Lo cuento porque yo fui el primer sorprendido. A nadie se le oculta saber el momento tan duro que estamos viviendo en Cataluña. Todos, los nacionalistas y los que no lo somos. El concepto identitario de las personas se ha convertido en un problema. Por eso me sorprendió oír a alguien, en un vagón abarrotado de personas, decir a voz en grito:

―Buenas tardes, señores. Vengo a pedirles una ayuda para comprar comida. Esta noche no tenemos ni siquiera un pedazo de pan para cenar.

Guardó unos segundos de silencio, como para tomar aliento, y en un tono más alto que se hacía audible en todo el vagón, dijo:

―Señores, soy gitano, de Cádiz, y he venido a Barcelona a ganarme la vida. Tengo una hija pequeña. Ayúdenme, por favor.

Imaginen mi estupor. Nunca había oído decir a nadie, como título para lograr unas monedas, que se es gitano o gitana. Al contrario. Esa es una condición que más bien conviene ocultar. Hice un esfuerzo por verle, temiendo que se bajara en la siguiente estación. Pero no. Él continuó avanzando hasta llegar a mi altura donde volvió a lanzar su proclama: “¡Señores, soy gitano de Cádiz…”

Lo saludé. Le di un poco de dinero y una tarjeta con mi nombre y un número de teléfono. Le dije que me llamara, cosa que no ha hecho.

Luego me quedé pensando: “¿Y si este hombre realmente no es gitano? Desde luego su fisonomía y sus rasgos no eran los propios de una “minoría visible”. Con lo cual, inmerso en un mar de confusiones, llegué a mi casa sin poder evitar un pensamiento inquietante:

“¡Lo que nos faltaba…!”

Juan de Dios Ramírez-Heredia es abogado y periodista. Presidente de Unión Romaní

Ningún comentario:

Publicar un comentario